【エアの基本】スピードコントローラの使い方を詳しく解説

1. スピードコントローラとは?役割と仕組み

スピードコントローラ(以下「スピコン」)とは、エアシリンダやアクチュエータなどの空圧機器の動作速度を制御するための流量制御弁です。構造としては「ニードル弁」と「チェック弁」の組み合わせでできており、一方向には空気の流れを絞り、もう一方向にはフルフローで通すことができます。

この構造によって、エアシリンダの伸長または収縮の速度を片方向だけ制御することが可能となり、安定した機械動作が実現できます。単純なように見えて、実は制御精度や生産性に大きな影響を与える重要部品です。

2. スピードコントローラの歴史と進化

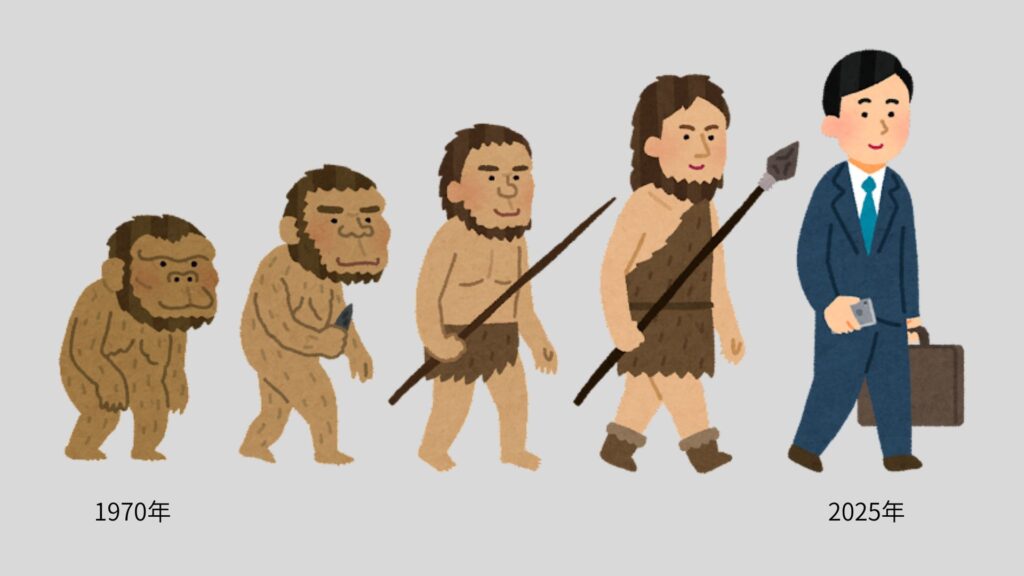

スピコンの登場は空気圧機器の発展と深く関わっています。1970年代頃までは、速度制御には手動のバルブしか選択肢がなく、再現性のある調整が困難でした。

しかし、1980年代からはニードル+チェック弁の構造を一体化したスピコンが普及し、誰でも簡単に安定した速度調整が可能に。1990年代以降は小型化や省スペース化が進み、ワンタッチ継手と一体化したタイプが主流となりました。

近年では、デジタル制御型の電子スピコンや、IoT連携対応のモデルも登場し、エア機器の“見える化”と“予知保全”にも寄与しつつあります。(使ったことないけどな)

この辺りのデジタル制御の電子スピコン、IoT連携対応のスピコン。ってどの程度の破壊力があるのかは今後検証できたらいいなと思います。(会社のお金で)

3. メーターインとメーターアウトの違いと使い分け

ここの概念は超重要です。知らない人は頭に叩き込んで!

◎ 原理の違い

- メーターイン制御:供給側(エアがシリンダに入る側)を絞る方式

- メーターアウト制御:排気側(エアがシリンダから出る側)を絞る方式

図解で示すと一目瞭然ですが、要は「どちら側の流れを調整するか」という違いにすぎません。

◎ 用途と選定基準

- メーターアウトが一般的(複動シリンダなど):

シリンダ内に背圧がかかり、スムーズで安定した動作が得られます。 - メーターインが適している場合:

例えば単動シリンダや低圧動作時などでは、背圧が逆効果となるため、メーターインで空気の入り口側を制御します。

◎ 注意点とトラブル事例

- メーターインを複動で使うと、速度のばらつきやハンチングが発生しやすくなります。

- メーターアウトを単動で使うと、戻りが遅くなる/不安定になることがあります。

よって、対象となるシリンダのタイプと負荷条件を把握したうえで、正しい接続方法を選ぶことが重要です。

シリンダポートに直接取り付ける場合は良いのですが、インラインスピコン(どちらも配管を取り付けるタイプ)はメーターイン、アウトを取付時に自身で確認して取り付けなければいけません。

逆に取り付けちゃうと、このエアシリンダめっちゃカクカク動くやんけ。とか全然変わらんやんけ。ってなります。だいたい逆で取り付けているのがほとんどの要因。

4. 単動シリンダ使用時のポイントとスピコンの配置

単動シリンダは、片側からのエア供給で伸長し、バネや自重で戻る構造を持っています。このため、スピコンの取り付け位置や制御方式にはいくつか注意すべきポイントがあります。

- スピコンはメーターインで使用するのが基本

排気側を絞ってしまうと戻りが遅くなる、または途中で停止することもあるためです。 - バネ戻りの力とのバランス

スピコンで速度を落としすぎると、バネ戻りのエネルギーが足りずに停止してしまうことがあります。流量設定は慎重に。

正直あんま使わない(私は)ので「ふーん」くらいでOKと思います。

また、スピコンを遠くに設置すると、チューブの膨張・収縮の影響で応答が遅れる可能性もあります(この点は次章で解説します)。

5. アクチュエータからの距離と制御精度の関係

スピコンはできるだけアクチュエータに近い位置に取り付けることが推奨されます。理由は以下の通りです:

- 配管内のエア量(=コンプライアンス)が多くなると制御が鈍くなる

- チューブが長いと、設定流量に対して実際の反応が遅れる

- 圧力損失が大きくなり、制御性が落ちる

特に高速動作や細かな位置決めが求められる場合には、スピコンの近接設置が制御性能に直結します。

なお、配管の最小化と同時に、スピコンのメンテナンス性(手元での調整)も考慮する必要があります。このため、位置調整がしやすい向きや形状のスピコン選定も重要です。

シリンダから遠い場所に取り付けたスピコンの調整の効果ってめっちゃ時間かかります。あれ?全然スピコン効かないな。という思いから数秒後に効いたりするのでインラインスピコンを作業者近くに取り付けて調整する場合は要注意です。(みんなあるあると思う。)

6. 最新トレンドと今後の展望

現在、スピコンにも大きなトレンド変化が見られます。以下は主なポイントです:

■ デジタルスピコンの登場

- 流量を数値入力で調整可能

- プログラムによる再現性の高い動作

- リモート操作対応(BluetoothやIoT経由)

■ IoT/予知保全との連携

- 異常な流量変化の検出で故障予兆を察知

- 工場全体の**エア消費量の“見える化”**と最適化が可能に

■ 小型・軽量・省配線設計の進化

省スペース志向が強まる中、スピコンも「軽量・一体化設計」に進化しており、取り付け工数の削減にも寄与しています。

将来的には、エア回路全体の自動最適化システムが普及する可能性もあり、スピコンも単なる調整弁から「インテリジェント制御装置」へと進化していくでしょう。

個人的にはそこまでを求めるなら可能であれば電動化が望ましいとは思っています。防爆エリアとかだとしょうがないかもしれないですけどね。

7. まとめ:スピードコントローラの正しい理解と活用が生産性を左右する

スピードコントローラは、見た目こそシンプルですが、その役割は非常に重要です。適切な選定・設置・調整を行うことで、装置の生産性、安全性、エネルギー効率を大きく向上させることができます。

特に以下のポイントは押さえておきたい要点です:

- メーターイン/アウトの使い分け

- 単動・複動による制御方式の違い

- アクチュエータからの距離による影響

- 最新トレンド(IoT、デジタル制御)への対応

今後もスピコンの進化とともに、より高精度かつ効率的な空気圧制御が可能になると期待されます。設計者・技術者として正しい知識を持つことは、安定稼働のカギを握ります。

現場でスピコンをMax解放してるのにもっとスピード出したいなんて過度な要求をされた方はこちらの記事を読んでみてもいいかもしれません。

最終更新 2025年12月7日